KJ法とは、民族地理学者・川喜田 二郎(かわきた じろう)の創案した問題解決・発想のための技法です。『発想法』(1967年 中公新書)、『続・発想法』(1970年 中公新書)、『KJ法―渾沌をして語らしめる』(1988年 中央公論新社)等によって、広く知られています。

1967年に『発想法』が出版されて以来、KJ法があらゆる分野に普及し、さまざまな現場の問題解決に貢献してきたことは、今さら強調するまでもありません。

そもそもは、創案者がそのフィールドワークのデータを有意義な研究成果へと導くために編み出した方法ですが、その専門分野や学術研究といった領域の枠組みを超えて、KJ法は豊かな汎用性を証明してきました。

地域のニーズを掴む、顧客のニーズを掴む、といった多数の人々の真のニーズの把握に。

商品や技術の開発に。

組織の内部の問題解決に。

教育・心理学・医療・看護・福祉といった、ヒューマン・サービス領域での課題の不透明さや複雑さへの対応に。

アート・デザイン領域では、作品のコンセプトづくりや、自身の感受性の掘り起こし、まなざしの深化のために。

学術・研究での論文作成や、作品・表現の読解、あるいは個人の内面の問題探究に。

あるいは、私たちの日常に、ときに鋭く、ときにあいまいに降り注ぐ種々雑多な情報の有効活用に。

このように、KJ法があらゆる領域に普遍的な威力を発揮し得るのは、川喜田二郎がこの方法を通じて〈科学〉の概念を塗り替えたからだと言うことができます。

新たな科学の概念を、川喜田二郎は〈野外科学〉と名づけました。

この〈野外〉ということばも、(実験室のような室内に対する)〈戸外〉として限定されるのではありません。つまり、場所の概念ではなく、あらゆるフィールドに対する〈態度〉の概念として解き放たれています。

仮説を検証するための〈定量的〉なデータを求めるのではなく、何を探せばよいのかもわからないありのままの〈現場〉に取材し、〈定性的な〉データ群という渾沌から、仮説そのものを発想する方法として生み出されたのが、〈野外科学〉という概念でありKJ法です。

KJ法の普遍性は、このダイナミックで開放的な概念に支えられています。

つまり、人が〈渾沌〉とした状況に直面したとき、その〈渾沌〉がいかなる場であろうと、KJ法は真価を発揮し得るということができます。

地域・人・組織・書物や文献・芸術作品・自身の内面・その日の献立から場合によっては実験室の顕微鏡下の世界まで。

それらの〈場〉に対する態度次第で、すべては〈野外的〉な渾沌であり、探検すべきフィールドであり、KJ法の腕のふるいどころともなるのです。

ありのままの〈現場〉から取材し、渾沌としたデータそのものから発想するKJ法は、〈定性的〉なデータを扱う方法です。

定量的なデータに基づかないこと、そして仮説を検証するのではなく、仮説そのものを発想する方法であること。

この二点は、ことに既成の〈科学〉の枠を大きく逸脱する部分ですが、川喜田二郎は、むしろそこに重要な科学性を見出してゆきました。

またKJ法は、〈科学〉の概念と同時に〈個性〉の概念も大きく揺さぶります。

データに対する放恣な解釈や自己主張でもなく、既成の概念のアテハメでもなく、データそのものをして語らしめることから生じるKJ法作品と作者の個性をとても大切にします。

だからといって、この東洋的な深みを持つ方法は、決して曖昧さに終始するものではありません。

技法そのものに緻密に組み込まれた人間性への豊かな洞察のおかげで、私たちは、明晰さと曖昧さの巨大な振幅を自然に往還しながら、〈創造〉の醍醐味を味わうことができます。

自身の発想の根拠・プロセス・産物がガラス張りになる明晰さ。

その明晰さに刺激されて連想的に湧き上がるアーティスティックなやわらかさ・曖昧さが、さらなる明晰な産物を生み出そうとする躍動感。

明晰さと曖昧さばかりではありません。

KJ法においては、しばしば相反する二つの能力や領域がフルに駆使されます。

意識と無意識、理性と情念、論理と感覚、個と全体、集中と放念、収束と発散、等々・・・。

これら明晰な輪郭の強い領域と、アーティスティックな領域とのコンビネーションによって、自身の豊かに更新されゆく感触があればこそ、単なる技法としての有効性を超えて、KJ法が多くの人々を惹きつけてやまないのだと考えられます。

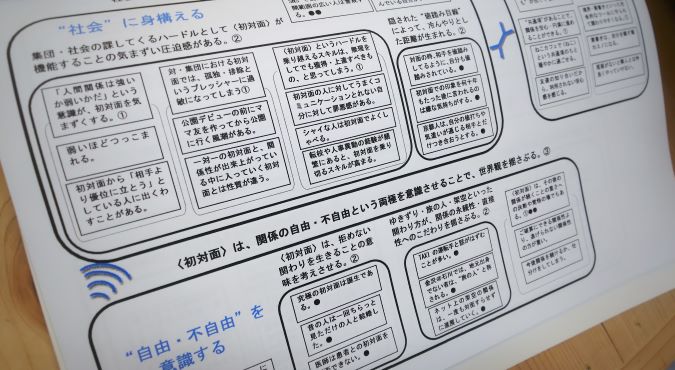

狭い意味でのKJ法とは、現場で取材されたデータをラベルに記入することに始まり、それらのラベルを「グループ編成」を通じて統合・図解化し、叙述化(つまり文章化または口頭発表)へと至る、一連のプロセスを指します。「狭義のKJ法1ラウンド」を行う、といいます。

この狭義のKJ法に先立つ「取材」部分についても、創案者は多彩な技法を編み出しています。

また、問題解決への推進力を増すために、KJ法を累積的に使うことも有益です。

これらの技法全体を「広義のKJ法」と呼びます。

『発想法』以来、これらの技法は多彩に、より深く練り上げられてきました。

技法全体の核心としての「狭義のKJ法」。

この「狭義のKJ法」が適正であるためのさらなる核心は、と言えば、「グループ編成」における「ラベル集め」と「表札づくり」であると考えられます。

渾沌としたデータ群としてのラベルを、既成のカテゴリーによって〈分類〉することなく、データそのものをして語らしめることで、豊かな発想を導くための「ラベル集め」。そして集められたラベル達が何を言おうとしているのか、「表札づくり」と呼ばれる概念形成を行ないます。そこでは、粗雑な観念性を排して、地に足の着いた的確な仮説発想力と表現力が、技法を通して自然と駆使されねばなりません。

これらの適正さがKJ法を支えているといっても過言ではない、最重要の核心部です。

KJ法作品の適正さ、ことに「ラベル集め」や「表札づくり」の適正さのチェックのためには、我流での習得ではなく、この方法の本質をわきまえた熟練者による指導が不可欠です。

また、その指導を通して、KJ法の本質を的確に把握し、腑に落ちた上でトレーニングを積むことが大切です。本質を把握することが、KJ法全体の多彩な技法の「使いこなし」への道をひらきます。

また、多彩な技法の中のごく一部であっても、本質をわきまえて使いこなすなら、時として私たちの日常を力づよく支えるよすがともなります。

KJ法をめぐる営みの意義とは、そこで向き合った状況や課題との生きたやりとりを通して、〈その人がその人である意味〉を着実に強めてゆくことであるとも言えるでしょう。

シンプルで贅肉のないKJ法体験が、〈自分自身であることの意味〉へと、うるおいのあるかたちでフィードバックされることを、いつも願っています。

文責:川喜田晶子